Advent in Wien 18.12.1864

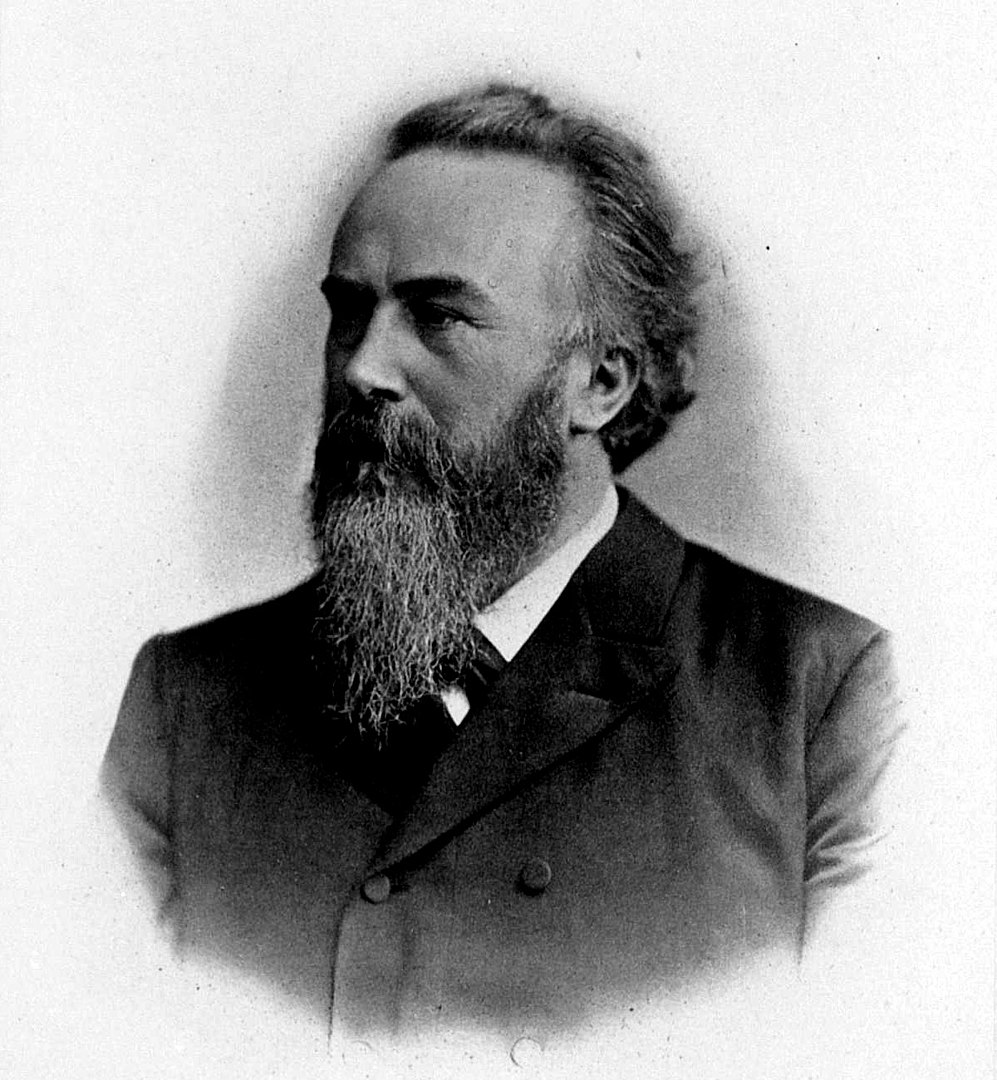

„O Heiland, reiß die Himmel auf.“ 31 Jahre jung war Johannes Brahms, als er in WIen den alten Adventschoral von Friedrich Spee abschrieb, aus dem seine schönste Adventsmotette wurde.

Wiener Advent mit „Rorate coeli“

von Karl Böhmer

Im Jahr 1864 fiel der vierte Adventssonntag auf den 18.12. Johannes Brahms verlebte seinen zweiten Wiener Winter und konnte sich in den Kirchen der Metropole einen lebhaften Eindruck für sein neuestes Projekt verschaffen: eine Motette über die deutsche Fassung des „Rorate coeli“. Den gregorianischen Introitus zum vierten Advent hatte Friedrich Spee im 17. Jahrhundert in ein Adventslied übersetzt, das Brahms gerade bearbeitete: „O Heiland, reiß die Himmel auf“. Aus den vier Zeilen des lateinischen Gesangs schöpfte der barocke Dichter die Inspiration für die ersten drei Strophen seines Adventsliedes:

Rorate coeli desuper, et nubes pluant Iustum; aperiatur terra, et germinet salvatorem.

1. O Heiland, reiß die Himmel auf, Herab, herab, vom Himmel lauf, Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, Reiß ab, wo Schloß und Riegel für!

2. O Gott, ein' Tau vom Himmel gieß, Im Tau herab, o Heiland, fließ. Ihr Wolken, brecht und regnet aus Den König über Jakobs Haus.

3. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, Daß Berg und Tal grün alles werd. O Erd, herfür dies Blümlein bring, O Heiland, aus der Erden spring.

Brahms dirigiert Bach

„Ich wohne höchst gemütlich“, meldete Brahms im Oktober 1864 brieflich seiner verehrten Freundin Clara Schumann. „3 ganz kleine Zimmer habe ich. Singerstr. Nr. 7, 7. Stiege, 4. Stock.“ Dort verbrachte der 31-jährige Junggeselle und Neuwiener die Weihnachtstage 1864 – nicht sein erstes Weihnachtsfest in Wien, aber das bislang gemütlichste, denn er war nicht mehr überhäuft mit Verpflichtungen wie im ersten Wiener Winter 1862/63. Nur ein Konzert dirigierte er bei der Singakademie, die er in der Saison zuvor noch geleitet hatte. Clara berichtete er von diesem Weihnachtskonzert in aufgeräumten Worten: „Ich soll ganz prächtig lustig gewesen sein, natürlich weil mir die Konzerte nicht mehr im Nacken sitzen und weil das Magnificat von Bach herrlich in Feuer bringt.“ Gegen den Widerstand des Wiener Publikums und der Kritiker, die Bachs Vokalwerke durchaus noch nicht als Offenbarung empfanden, hat Brahms immer wieder für die Musik des Thomaskantors gekämpft, auch für dessen wunderbar kompakte, farben- und affektreiche Vertonung des Lobgesangs Mariens aus dem Lukasevangelium.

Brahms schreibt Walzer

In den Weihnachtstagen 1864 erklommen zahlreiche liebe Freunde jene Stiege bis zum vierten Stock in der Singerstraße, manche um zu plaudern, andere um Musik zu machen oder Geschäfte abzuschließen wie sein damaliger Verleger Rieter. Bei ihm veröffentlichte Brahms 1866 eine Serie von vierhändigen Klavierwalzern, die er an jenem gemütlichen Weihnachtsfest des Jahres 1864 begonnen hatte. Rasch war Brahms als genialer Walzerspieler in Wien bekannt geworden. Ausgerechnet er, der kühle Hanseate aus Hamburg, war stolz darauf, eine Wiener Abendgesellschaft, die schon im Aufbruch begriffen war, wieder zurückzuholen, indem er begann, Walzer zu spielen. Genau aus dieser guten Laune heraus, aber auch als Tribut an den typischen Wiener Walzerwinter zwischen Weihnachten, Neujahrskonzert und Faschingsbällen hat er jene Walzer Opus 39 geschrieben und dem Kritiker Eduard Hanslick gewidmet. Der revanchierte sich mit einer köstlich ironischen Rezension: „Der ernste, schweigsame Brahms, der echte Jünger Schumanns, norddeutsch, protestantisch und unweltlich wie dieser, schreibt Walzer? Ein Wort löst uns das Rätsel, es heißt: Wien. Die Kaiserstadt hat Beethoven zwar nicht zum Tanzen, aber doch zum Tänzeschreiben gebracht, Schumann zu einem ‘Faschingsschwank’ verleitet, sie hätte vielleicht Bach selber in eine ländlerische Todsünde verstrickt.“

„Das katholische Adventslied“

Wien verleitete Brahms aber nicht nur zum Walzerschreiben, sondern auch zu einer seiner schönsten Motetten: „O Heiland, reiß die Himmel auf“. Zu Beginn des Jahres 1864 hatte er in der Wiener Hofbibliothek im ehrwürdigen Groß-Catholischen Gesangbuch von David Gregor Corner aus dem Jahre 1631 geblättert und war dabei auf das Adventslied von Friedrich Spee gestoßen. Der Kölner Jesuit, 1635 in Trier verstorben, hatte den Introitus zum vierten Adventssonntag ins Deutsche übersetzt, das „Rorate coeli“. Die noch heute beliebte Melodie, die auch Brahms verarbeitete, verband sich schon früh mit dem Adventstext, blieb aber für Protestanten sogar bis ins 20. Jahrhundert hinein „das katholische Adventslied“. Deshalb war es Brahms 1864 noch unbekannt. Er notierte in der Hofbibliothek Text und Melodie für eine spätere Ausarbeitung.

„O Heiland, reiß die Himmel auf“

Wann er sich entschlossen hat, aus der schönen Melodie eine Choralmotette im Stil von Bachs „Jesu meine Freude“ zu formen, ist unbekannt. Es könnte durchaus schon in der Adventszeit 1864 in Wien geschehen sein, unter dem Eindruck des Choralfundes und seiner Wiener Chor-Aktivitäten. 1870 muss die Motette schon vollendet gewesen sein, denn als sein Kollege Max Bruch das lateinische „Rorate coeli“ für Chor und Orchester setzte, schrieb ihm Brahms von seiner eigenen deutschen Variante: „Kennen Sie denn die alte herrliche Melodie zum Rorate coeli? Ich habe gelegentlich eine ältere (mir liebere) deutsche Übersetzung in Motetten- und Variationenform gesetzt.“ (Brief vom 21.2.1870). Entscheidend ist der Doppelbegriff „Motetten- und Variationenfrom“. Brahms griff hier die barocke Form der Choralvariationen für Chor auf, wie sie in der Bachfamilie nicht nur von Johann Sebastian geübt wurde. Auch dessen Schwiegersohn Altnickol oder Freund Telemann in Hamburg schrieben derlei Variationen-Motetten, in denen jede Choralstrophe in anderer Satzweise vorgestellt wird. Dabei wandert die Choralmelodie, der Cantus firmus, durch die Stimmen. Keine Choristin und kein Chorist, der jemals Brahms‘ wundervolle Motette gesungen hat, wird das „O Erd schlag aus“ und die schmerzlichen Seufzerfiguren des „Hier leiden wir die größte Not“ vergessen können – eine zutiefst romantische Anverwandlung des barocken Modells.

Weihnachtsgeschenk für einen Bachforscher

Im Druck erschienen ist diese Motette erst zu Weihnachten 1878 zusammen mit der großen Motette „Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen?“, die Brahms 1877 in Pörtschach am Wörthersee schrieb. Brahms‘ neuer Verleger Fritz Simrock beeilte sich, damit die Ausgabe pünktlich zum Weihnachtsfest 1878 erschien. Er wollte sie nämlich höchst persönlich am Heiligen Abend in die Berliner Wohnung des Widmungsträgers bringen: Philipp Spitta. Der große Bachforscher aus Niedersachsen hatte vier Jahre zuvor den ersten Band seiner epochalen Bach-Biographie veröffentlicht. Er war fast neun Jahre jünger als Brahms und hatte einst beim Kollegen in Detmold vorgesprochen, um dem schon arrivierten Komponisten eigene Kompositionen zur Beurteilung vorzulegen. Damals hatte ihm Brahms geraten, sich lieber historisch und wissenschaftlich mit Musik zu beschäftigen. Der gute Rat bescherte der Nachwelt die bedeutendste Bachbiographie des 19. Jahrhunderts. Folgerichtig wollte Brahms seine neuen Motetten „Dem Bachbiographen Philipp Spitta“ widmen. So stand es zunächst in der Ausgabe. Dann aber erschien ihm die Widmung zu großspurig: „Widme ich dem Musikgelehrten und Bachbiographen Motetten, so sieht es so aus, als ob ich Besonderes, Mustergültiges in dem Genre machen zu können glaubte.“ Diese Skrupel in einem Brief an Simrock führten zur Reduzierung der Widmung auf ein schlichtes „Herrn Philipp Spitta gewidmet“. Der bescheidene Gelehrte wird sich am Heiligen Abend 1878 umso mehr über dieses Weihnachtsgeschenk gefreut haben. Wer außer ihm hätte sich schon jemals neue Brahms-Motetten unter den Christbaum legen können?

Zum Hören und Schauen:

Walzer As-Dur, op. 39 Nr. 15 mit dem Dirigenten Yannick Nézet-Seguin am Primo und der Pianistin Beatrice Rana am Secondo

Motette „O Heiland, reiß die Himmel auf“, op. 74 Nr. 2, RIAS Kammerchor, Marcus Creed

https://www.youtube.com/watch?v=bAPHanCJ1xE

Bach: Magnificat D-Dur, BWV 243, Niederländische Bachvereinigung, Jos van Veldhoven (Grote Kerk, Naarden, 2014)